Question générale

Cette thématique s’intéresse auxrelations entre pratiques et services écosystémiques. L’objectif principal est de contribuer à l’évaluation des services écosystémiques pour définir des compromis

Animateurs : J. P. Del Corso (Lereps), M. Duru (AGIR), A. Ouin (DYNAFOR)

Contexte et objectifs

Mise en avant lors du Millenium Ecosystem Assessment (MEA), la notion de « service écosystémique » est définie comme «les bénéfices que les humains tirent des écosystèmes». Elle interroge tant le rôle et la place de l’être humain dans les écosystèmes que la place de la nature et des écosystèmes dans nos représentations. Selon le MEA, 60% des services écosystémiques seraient menacés. Selon une autre étude du PNUE, 40% de l’économie mondiale reposeraient sur les produits et les processus écologiques. L’agriculture est tributaire pour son fonctionnement des services écosystémiques. En même temps, elle peut dégrader ces services ou au contraire favoriser leur préservation ou leur amélioration (Zhang et al. 2007).

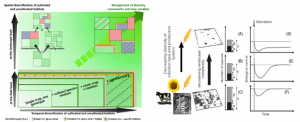

L’objectif de cette thématique est de proposer des leviers techniques, sociaux, économiques, politiques et juridiques à différentes échelles spatiales pour gérer les écosystèmes en vue d’assurer la durabilité des services qu’ils rendent. Différents éléments et propriétés des SSE peuvent favoriser sa résilience face aux pressions externes d’ordre bio-physique (ex : changements climatiques) ou sociétal (ex : Politique Agricole Commune). La biodiversité est à la source des processus permettant de fournir des services écosystémiques, elle peut être envisagée à deux échelles spatiales : le champ et le paysage (Figure 12a).

A l’échelle du champ, d’une part, la diversité génétique de l’espèce cultivée (dite biodiversité planifiée), la diversité des espèces au sein d’une culture (ex : culture associée blé-pois), et la diversité des espèces au sein des bordures des parcelles (dite biodiversité associée) seront favorables à la biodiversité. Les pratiques au sein de la parcelle agricole sont définies par l’agriculteur en fonction de ces objectifs, de ces valeurs et de ses contraintes socio-techniques et économiques.

D’autre part, la composition et la configuration des paysages comprenant la diversité dans l’espace et le temps de la mosaïque cultivée et la présence de milieux semi-naturels (bois, haies, prairies) sont des facteurs importants de maintien de la biodiversité associée (Figure 1a). La complexité des paysages en favorisant la diversité alpha (en un site) et beta (entre sites) de la biodiversité associée et la connectivité des paysages, est favorable à la résilience des services écosystémiques comme la régulation des ravageurs, la pollinisation (Tschartnke et al. 2012)(Figure 1b). La complexité du paysage résulte des pratiques des agriculteurs et des acteurs sur le territoire. Ces pratiques sont le fruit des interactions entre les valeurs des acteurs, leur appartenance à des groupes sociaux, leurs contraintes socio-techniques et économiques.

Dans un premier temps, la ZA PYGAR se focalisera sur les systèmes socio-écologiques agricoles, SSEA, en raison des forces en présence et mobilisera des sites d’étude en milieu rural (sites ateliers étudiés : Vallées et Coteaux de Gascogne et Aveyron-Viaur).

Figure 1. a) Principaux mécanismes à l’échelle de la parcelle et du paysage qui assurent la provision de services écosystémiques dans les paysages agricoles (Duru et al. 2015). b) La résilience du service écosystémique de régulation (D à E) en fonction de la diversité en espèces (A à C) après une perturbation. Le système le plus résilient est celui présentant la plus grande diversité beta en espèces (entre sites) et la plus grande complexité de paysage. La complexité du paysage est en partie liée à la diversité des productions (céréales, oléo-protéagineux, élevage, bois) et des systèmes de production (agriculture conventionnelle, raisonnée, biologique) sur un territoire (Modifié d’après Tscharntke et al. 2012).

Principaux axes de recherche

Evaluer les services rendus par la nature et définir les antagonismes et synergies entre services

L’évaluation des services fournis par la nature est une question majeure car, mis à part le cas des écosystèmes très peu anthropisés, il y a presque toujours apports d’intrants exogènes (engrais, pesticides de synthèse ou biologiques) pour les agroécosytèmes, ce qui rend difficile l’évaluation de la part de la production permise par les intrants d’une part et d’autre part, les services de régulation (régulation des ravageurs, des flux d’eau ; pollinisation) et les services supports (production primaire, formation et rétention des sols). La résilience d’un SSEA peut-être basée sur des intrants exogènes ou sur l’utilisation de services écosystémiques. L’utilisation d’intrants exogènes pose la question de la durabilité et de l’acceptabilité sociale d’un SSEA. L’enjeu de la transition agro-écologique est de baser la résilience du SSEA sur les services écosystémiques. La contribution des différents éléments semi-naturels (haies, bois, prairies) aux services écosystémiques sera évaluée le long d’un gradient de complexité paysagère et agricoles. Enfin, il convient d’ajouter que, ces dernières années, les problèmes analytiques et méthodologiques soulevés par l’évaluation de la contribution des services écosystémiques au bien-être social alimentent de plus en plus travaux (Fish et al. 2011). La notion de bouquets de services est centrale dans notre questionnement et relève nécessairement d’une analyse socio-écosystèmique (Lescouret et al. 2015). Dans un premier temps nous travaillerons sur des SE en lien direct avec la production agricole (régulation des ravageurs, pollinisation) ou liés aux territoires ruraux (régulation de la quantité et de la qualité des eaux de surface, conservation de la biodiversité patrimoniale et du gibier pour la chasse, aménités paysagères). Notre ambition est de pouvoir traiter d’autres SE en nous appuyant sur des outils de modélisation.

Définir les compromis entre services écosystémiques

Cela requiert de trouver des façons innovantes de valoriser les ressources internes des écosystèmes. Ces voies étant dépendantes du contexte physique (sol, climat) et humain (les bénéficiaires des différents services ne sont pas tous les mêmes) les compromis doivent être co-construits avec les différents bénéficiaires, et ce d’autant plus que ces compromis doivent s’envisager à différentes échelles spatiales (différences possibles entre la localisation de la décision et celle de ses effets) et temporelles (considération de l’immédiat et du futur plus ou moins lointain), et de dimensions sociales (la satisfaction des uns doit tenir compte des aspirations d’autres collectifs concernés).

Analyser les politiques publiques appliquées à l’environnement

L’enjeu est de comprendre en quoi le concept de service écosystémique modifie la façon de construire, mettre en œuvre et évaluer les différents instruments de politiques publiques appliquées à la gestion des écosystèmes. Cette analyse suppose d’identifier et/ou de quantifier les fonctions écosystémiques qui sous-tendent les services, et d’évaluer et localiser les services rendus.