Problématique générale du projet de ZA PYGAR

La Zone Atelier Pyrénées Garonne (ZA PYGAR) regroupe 19 laboratoires de recherche principalement de la région toulousaine.

La ZA PYGAR a pour objectif d’étudier les dynamiques spatiale et temporelle des systèmes socio-écologiques (SSE). Elle s’attachera à étudier les interactions (nature et cinétique) entre la modification des systèmes sociaux, et la réponse des systèmes écologiques. L’étude de la résilience de ces systèmes permettra de caractériser l’adaptation et les temps de réponse de ces SSE face aux changements globaux. La ZA PYGAR étudie les transitions spatiales au sein du gradient amont-aval de la chaîne pyrénéenne à la plaine de la Garonne. Les SSE sont étudiés à différentes périodes depuis le dernier maximum glaciaire jusqu’à l’époque actuelle.

La ZA PYGAR a pour objectif d’élaborer des scénarios d’appui à la mise en place de politiques publiques en matière d’environnement.

La ZA PYGAR dans les réseaux des Zones Ateliers

La ZA PYGAR a intégré le réseau français des Zones Ateliers (http://www.za-inee.org/fr/reseau) en Novembre 2017, devenu en 2018 Infrastructure de Recherche (IR RZA). L’IR RZA et l’IR OZCAR (http://www.ozcar-ri.org/les-observatoires/reseaux-dobservatoires-dozcar/?lang=fr) sont conjointement intégrés dans une l’ESFRI (https://www.lter-europe.net/elter-esfri/what-is-esfri) : « Integrated European Long-Term Ecosystem, Critical Zone & Socio-Ecological System Research Infrastructure ».

Depuis 2023, la ZA PYGAR est structurée en deux thématiques principales (animateurs/animatrices)

Question I. Quels sont les effets des changements globaux et des contraintes locales sur la biodiversité et les ressources des socio-écosystèmes ? Animateurs : E. Tabacchi (LEFE), E. Discamps (TRACES), J. Darrozes (GET) & S. Beranger (BRGM)

Question II. Quelles sont les relations entre les pratiques humaines et les services (ou dyservices) écosystémiques ? Animateurs : A. Jamoneau (INRAE-EABX), N. Escaravage (EDB) & N. Gallai (LEREPS)

Trois axes transverses viennent compléter ces deux thématiques.

Ils auront vocation à apporter des outils pour traiter chacune de ces questions, tout en favorisant des connexions entre celles-ci chaque fois que cela paraît souhaitable.

Axe 1. Capteurs et instrumentation.

Animateurs : V. Raimbault (LAAS), S. Jacob (SETE) & J. Darrozes (GET)

Axe 2. Bases de données.

Animateurs : W. Heintz (Dynafor) & Olivier Teste (IRIT)

Axe 3. Partenariat et valorisation.

Animatrice : V. Léa (TRACES)

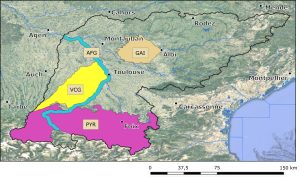

La ZA PYGAR se développe sur les sites d’études représentés dans la figure ci-dessous

Avec une surface de plus de 2 000 km² au Sud-Ouest de Toulouse, ce site couvre un gradient paysager qui s’étend du bas Comminges et des contreforts pyrénéens (400 m d’altitude, Aurignac) aux anciennes terrasses de la Garonne (150 m). De nombreuses recherches y sont développées depuis 10 à 20 ans avec le support de différents dispositifs d’observations ou stations expérimentales et l’implication de nombreux acteurs et partenaires socio-économiques. Une part importante des travaux consiste à étudier les pratiques et modes de gestion des ressources renouvelables et du territoire et leurs impacts sur les différentes composantes de l’environnement (biodiversité, flux d’eau, de matières et d’espèces) et de la production agricole et forestière.

Grace à différentes équipes issues de diverses disciplines l’ensemble du massif Pyrénéen est concerné par les recherches. Différentes échelles spatio-temporelles sont utilisées allant du local au massif, du présent au passé jusqu’à la modélisation de scenarii. Cette étendue permet d’aborder les problématiques de gradients altitudinaux et climatiques mais aussi de gradients Est-Ouest entre les influences méditerranéennes et les influences atlantiques. Ce site bénéficie également de la présence de dispositifs d’observations et de suivis.

La ZA PYGAR s’intéresse à l’axe fluvial garonnais pris dans son ensemble, et en particulier au secteur de 550km situé entre la frontière franco-espagnole à la confluence avec la Dordogne. Les recherches peuvent s’appuyer sur des observations et des expérimentations qui sont réalisées sur différents sites. Différentes thématiques sont privilégiées telles que l’histoire ancienne et récente (de l’Antiquité à nos jours) de l’utilisation du fleuve (navigation, ressources) ; la dynamique hydro-géomorphologique du fleuve et les conséquences fonctionnelles de ces transformations ; les modalités d’alimentation en eau du fleuve en relation avec les réservoirs d’eau naturels (sols, neige, nappes phréatiques) et anthropiques (barrages, retenues collinaires) ; la résilience et l’évolution de la biodiversité, la dynamique des transferts et stockage des sédiments et contaminants…

L’ajout de la zone de Gaillac, en plus d’incrémenter la diversité des systèmes écologiques de la ZA PYGAR avec l’agrosystème « vigne », permet de compléter le continuum des paysages forestiers caractéristiques de la ZA. En effet, aux forêts anciennes continues de la zone pyrénéenne et aux forêts de basse altitude très fragmentées des vallées et coteaux de Gascogne se rajoute une zone représentative des anciennes forêts de basse altitude sur de grandes surfaces avec la forêt de la Grésigne.

La Gouvernance de la ZA PYGAR

Direction : A. Elger (Directeur)

Comité de direction (CoDir) : A. Elger, V. Léa, M. Gibert, N. Escaravage

Le CoDir s’appuit sur un Comité Scientifique (CS) et un Comité de Pilotage (CoPil)

CS : CoDir + responsables des thématiques de recherche et/ou des sites ateliers + responsables d’Observatoires labélisés situés sur les sites de la ZA

CoPil: CoDir + Directeurs des laboratoires ou représentant.e.s + Représentant.e.s des tutelles + 2 scientifiques extérieurs à la ZA + Membres invités parmi lesquels les partenaires socio-économiques

contacts :

Arnaud Elger : arnaud.elger@toulouse-inp.fr, Vanessa Léa : vanessa.lea@univ-tlse3.fr

adresse : Campus ENSAT, Avenue de l’Agrobiopole, Auzeville Tolosane

31320 Castanet Tolosan – France.