Emprise géographique

L’axe fluvial garonnais s’étend sur plus de 650 km entre la source du fleuve, en Espagne, et l’Océan Atlantique qu’il rejoint via la Gironde, son estuaire (Figure 16). Le secteur concerné par le territoire PYGAR, entre la frontière franco-espagnole et la confluence avec la Dordogne, représente environ 550 km. La Garonne est structurée par un fort gradient amont-aval. Un découpage schématique en trois segments : une zone amont ou Garonne montagnarde, de la source jusqu’à la confluence avec l’Ariège, une zone médiane (ou moyenne) entre la confluence de l’Ariège et la confluence du Tarn et une zone aval de la confluence du Tarn jusqu’à la confluence de la Dordogne.

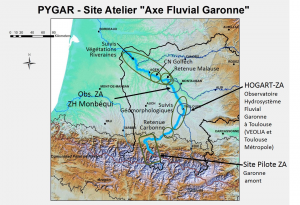

Figure 1. Positionnement géographique des différentes zones d’études et Observatoires au sein du site atelier AFG

La Garonne constitue un connecteur naturel entre le massif pyrénéen et l’océan, et constitue une zone de transition climatique entre zone sub-méditerranéenne et atlantique. Les abords du fleuve ont été occupés et mis en valeur par les populations humaines. Les premiers impacts sur son fonctionnement, sont antérieurs à 7000 ans BP, et augmentent à partir de 4000 ans BP. Les deux derniers millénaires marquent une intensification de l’occupation humaine et de ses impacts sur l’environnement. Ce fleuve, dont le fonctionnement est fortement modifié par les aménagements et l’intensification des usages de la plaine notamment à partir de la fin du 18ème siècle, préserve encore une dimension patrimoniale en de rares sites. Ainsi, la flore et la faune riveraine restent riches en espèces, même si les habitats se réduisent constamment, notamment sous l’impact de l’intensification agricole. La ressource en eau est mise sous pression tant d’un point de vue quantitatif (retenues, pompages) que qualitatif (notamment pesticides, contaminants émergents, eutrophisation d’origine urbaine et agricole).

Principales problématiques

La Garonne reste encore un « axe bleu » pour les poissons migrateurs. Cependant, sa capacité d’accueil pour les espèces introduites à partir d’autres régions du Globe s’avère importante et encouragée par le changement climatique récent. La dynamique hydro-géomorphologique du fleuve est gravement altérée (notamment avec l’enfoncement du lit du fleuve), avec des impacts différenciés entre le secteur amont et aval de Toulouse. Les conséquences fonctionnelles de ces transformations sont en cours d’évaluation, mais restent globalement peu connues.

La ZA PYGAR s’intéresse à l’axe garonnais, dans son ensemble et elle s’appuie sur des observations et des expérimentations qui sont réalisées sur différents sites, en privilégiant plusieurs thématiques :

- les modalités des premières occupations humaines sédentaires (du Néolithique à l’Age du Fer) et leurs conséquences sur la co-construction société-environnement.

- l’histoire plus récente (de l’Antiquité à nos jours) de l’utilisation du fleuve (navigation, ressources), les impacts sur le fonctionnement hydro-géomorphologique et les paysages riverains, notamment la construction des zones humides

- le rôle de connecteur pour la Société (connecteur culturel, économique, et des ressources) entre la montagne et la plaine, et entre les domaines méditerranéen et atlantique.

- les enjeux sociétaux liés aux événements extrêmes (risques de crue et étiages sévères), aux risques d’altération des ressources (eau, sédiments, organismes vivants).

- l’analyse des modalités d’alimentation en eau du fleuve, et notamment ses relations avec l’ensemble des réservoirs d’eau naturels (sols, neige, nappes phréatiques), et anthropiques (barrages, retenues collinaires) soumis à des pressions liées à la disponibilité de la ressource elle-même dans le cadre du changement climatique.

- la dynamique des transferts et de stockage/déstockage de sédiments et de contaminants (pesticides, métaux lourds, substances toxiques émergentes) et d’auto-épuration, par la végétation, les sédiments, la faune benthique et/ou les biofilms autotrophes et hétérotrophes, de ces substances, ainsi que de la surcharge en nutriments (azote, phosphore) issus des effluents agricoles et urbains.

- le rôle des interfaces des lits mineurs et majeurs dans les processus d’auto-régulation et d’auto-épuration (services écosystémiques) dans le cycle de l’eau, des nutriments et des contaminants (les forêts riveraines, les zones humides alluviales, la zone hyporhéique …) dans le cadre d’une intensification agricole.

- le cycle du carbone, sous forme dissoute ou particulaire, et son implication dans le transfert des contaminants et dans la stimulation de certaines fonctions ou services écosystémiques.

- l’évolution de la résilience des communautés microbiennes, animales et végétales face aux modifications du climat et du régime hydrologique et géomorphologique.

- l’évolution de la biodiversité face à ces modifications et face aux invasions par des espèces introduites ou autochtones, dont l’axe est à la fois un récepteur et un diffuseur à l’échelle régionale.

- les interactions entre l’axe fluvial et d’autres entités paysagères périphériques (affluents, zones urbaines et agricoles, infrastructures de transport,…) et le rôle de la plaine comme espace de structuration du territoire à l’échelle locale (centralité toulousaine) et régionale (LVG)… et leurs conséquences sur les dynamiques paysagères.

Instrumentation, suivis, expérimentations et bases de données

Les principaux sites de mesures sur lesquels les équipes de la future ZA font des suivis réguliers et des expérimentations sont (Figure 2):

FIGURE XXX

- La Garonne en amont et en aval de la centrale nucléaire de Golfech depuis plus de 20 ans. ECOLAB effectue des mesures physico-chimiques, biologiques et écologiques pour suivre l’impact des rejets de la centrale (réchauffement des eaux notamment) sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. EABX travaille sur l’impact des CNPE combiné aux changements climatiques sur l’évolution de la végétation aquatique. Ces travaux sont réalisés en partenariat avec EDF dans un cadre règlementaire de surveillance de l’environnement.

- La retenue de Malause, où différentes équipes de la future ZA dont ECOLAB mesurent l’impact de cette retenue sur les transferts d’eau, de sédiments, de nutriments et de contaminants de l’amont vers l’aval du fleuve, ainsi que sur la biodiversité et les chaînes trophiques. Ces équipes disposent d’ores et déjà d’une base de données relativement conséquente sur cette zone, données qui permettent de développer aujourd’hui une modélisation des transferts de matières et du fonctionnement de cet hydrosystème.

- La zone humide de Monbéqui, où les chercheurs d’ECOLAB et d’AGIR s’impliquent depuis plus de 10 ans pour suivre les variations de niveau de la nappe phréatique en bord de Garonne grâce à un réseau important de piézomètres, ainsi que la physico-chimie des eaux, notamment les teneurs en nitrates et pesticides, en relation avec les pratiques agricoles sur les terres cultivées environnantes.

- Le continuum fluvial de la Garonne et les apports de ses principaux affluents entre Toulouse et la retenue de Malause (ECOLAB), de manière à suivre l’impact des rejets de la ville de Toulouse sur la Garonne et le transfert de ces rejets le long du continuum fluvial en fonction de l’hydrologie et de la géomorphologie du cours d’eau.

- Le corridor fluvial de la Garonne où la végétation riveraine et les espèces invasives sont régulièrement recensées et étudiées depuis plus de 20 ans par ECOLAB

- Le cours de la Garonne Moyenne toulousaine et maritime (GEODE) dont l’évolution géomorphologie et géoarchéologique Holocène est étudiée sur la base d’archives sédimentaires de terrain, de sources historiques textuelles et cartographiques et le suivi métrologique de l’évolution actuelle (notamment l’enfoncement du cours d’eau) est effectué par des mesures régulières du transport de sédiments, des taux de sédimentation, de l’évolution des berges et des bras morts (GEODE et ECOLAB).

- L’observation des dynamiques paysagères par les observatoires photographiques des paysages depuis la zone amont jusqu’à l’estuaire (GEODE).

- L’observation et l’analyse des situations de crises et post-crises associées aux catastrophes « naturelles », notamment les inondations (GEODE), notamment par suivi photographique sur la zone amont de la Garonne.

- Le réseau piézométrique du BRGM qui assure le suivi du niveau piézométrique depuis 35 ans sur certains sites de la nappe alluviale.