Emprise géographique

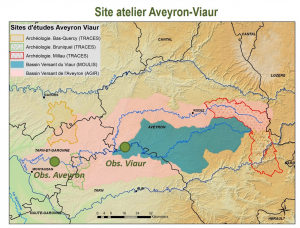

Le site atelier « Aveyron et Viaur » couvre une zone de plus de 5000 km² correspondant à la surface du bassin versant de l’Aveyron à la station de Loubéjac (Figure 1).

Ce site couvre les derniers reliefs au Sud du Massif Central, excluant la Montagne Noire. C’est un territoire agricole avec beaucoup de pâturage et d’élevage, extrêmement hétérogène, tant d’un point de vue climatique que paysager. Les principales ressources utilisées par l’Homme dans cette zone sont l’eau (notamment de par la richesse hydrographique du Massif Central) pour l’électricité, l’irrigation et les bois. Beaucoup de pastoralisme est développé dans cette zone avec des zones de polyculture semi-intensive. C’est une partie de la ZA rurale où la densité humaine est relativement faible et où les activités économiques sont tournées vers l’exploitation de ressources naturelles et agraires. Ce site atelier est à cheval sur un Parc National (Cévennes) et 3 Parcs Régionaux (Causses du Quercy, Haut-Languedoc et Grands Causses)

Figure 1. Territoire couvert par le site atelier AV et localisation des différentes zones d’études et Observatoires de ce site.

Questionnement

Ce site-atelier fait l’objet de plusieurs études en cours depuis parfois plusieurs décennies, avec des questionnements très variés. On peut distinguer différents sites où des études interdisciplinaires sont réalisées pour l’instant de façons indépendantes (dans la plupart des cas) mais où des questionnements communs émergent suite au développement du projet de ZA PYGAR.

Tout d’abord, plusieurs projets sont en cours dans le Sud du Massif-Central dans la région des Grands Causses. Ils concernent entre autres l’étude des liens entre changement climatique et dynamique de la biodiversité, des paysages et des sociétés humaines. Par exemple, une des questions traitées sur ce site concerne la réponse des populations ectothermes (en termes de dispersion et d’adaptation) face au changement climatique.

Ensuite, le site des vallées Viaur-Aveyron fait l’objet de nombreuses études et d’interactions potentielles importantes. A ce jour, les questionnements sur ce site concernent les liens entre utilisation/gestion de la ressource en eau, dynamique de la biodiversité et des écosystèmes et évolution des systèmes agraires. Les questions posées sont d’ordres géo-social, écologique, économique et agronomique. Ces questionnements ont mobilisé les équipes de la future ZA pour mettre en place sur l’Aveyron et son affluent, le Viaur, des Observatoires pour suivre l’évolution temporelle de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en réponse au changement climatique et aux activités anthropiques sur ces deux bassins versants. La mise en place de ces Observatoires et l’arrivée de nouvelles équipes sur ce site Atelier AV correspondent à une réelle plus-value de la ZA PYGAR.

Compétences scientifiques

Les compétences scientifiques réunies au sein de ce site-atelier sont nombreuses, elles vont de l’écologie-évolutive à l’économie, en passant par l’agronomie, l’hydrologie et la biogéochimie, la météorologie et la géographie. Actuellement, la plupart de ces compétences sont mobilisées de façon indépendante. En mettant en avant ce site-atelier, notre objectif est de développer de nouveaux axes de recherches pluridisciplinaires dans les sites décrits ci-dessus.

Instrumentation, bases de données

Site Sud Massif-Central

Une base de données d’environ 30 ans (suivis annuels qui continuent actuellement) concerne les suivis phénotypiques, génétiques et démographiques des populations de lézards vivipares dans la zone. Tous les ans, des données sont récoltées sur 13 stations réparties dans divers habitats et à diverses altitudes. Les données sont récoltées à l’échelle individuelle.

Site vallées Viaur-Aveyron

Une base de données de 15 ans (suivis annuels qui continuent actuellement) concerne les suivis phénotypiques, génétiques et démographiques d’une interaction hôte-parasite (un copépode ectoparasite et son hôte, la vandoise rostrée, un poisson d’eau douce). Tous les ans, des données sont récoltées sur 10 stations réparties le long du gradient amont-aval. Les données (tant pour l’hôte que le parasite) sont récoltées à l’échelle individuelle. Chaque station est équipée d’enregistreurs de température de l’eau et les caractéristiques physico-chimiques du milieu sont mesurées annuellement.