Un territoire montagnard

Les équipes impliquées et les recherches menées de façon disciplinaire et interdisciplinaire, couvrent une grande diversité de sites et d’étendues, le plus souvent pour aborder des problèmes de gradients altitudinaux et climatiques mais aussi de gradients Est-Ouest entre les influences méditerranéennes et les influences atlantiques. L’un des enjeux de la ZA PYGAR sera d’une part de croiser les observations effectuées jusqu’à présent séparément dans les différentes disciplines et d’autre part de croiser les résultats et les connaissances issues d’échelles spatiales et temporelles différenciées.

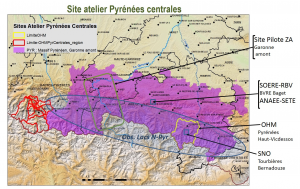

On peut sur ce territoire montagnard (Figure 1) distinguer plusieurs sites selon (1) leurs étendues, (2) les thématiques et (3) les dispositifs réglementaires et/ou scientifiques associés.

Figure 1. Positionnement géographique au sein du site-atelier PYR, des différentes zones d’étude de la ZA en rouge, ainsi que des dispositifs déjà labellisés (OHM Pyrénées Haut-Vicdessos) en jaune.

Le massif Pyrénéen

L’ensemble du massif (versant français et/ou espagnol) est couvert de façon exhaustive. Différentes équipes et disciplines travaillant sur ce site–atelier investissent l’ensemble du massif Pyrénéen :

- celles utilisant des données de télédétection à différentes résolutions (hydrologie, enneigement, végétation, humidité des sols…) ou fondées sur des approches de modélisation spatiale (climatologie, scénarios de changement d’occupation des sols…)

- celles qui travaillent sur la biodiversité et sa distribution spatiale en fonction des gradients déjà mentionnés

- enfin, celles travaillant sur la physico-chimie des milieux, notamment des sols, des tourbières, des lacs et des rivières pris comme enregistreurs (du présent et du passé) et sentinelles des impacts anthropiques et des changements climatiques.

Le site-pilote ZA « Garonne amont »

Comme mentionné dans le projet 2018-2022, la question 3 se propose de développer son projet sur un site-pilote et de regrouper sur ce site l’ensemble des forces de la ZA pour évaluer les capacités d’adaptation des sociétés et/ou de l’environnement aux changements globaux à des échelles de temps plus longues.

Ce « site-pilote » est centré sur la partie amont du bassin de Garonne et il a vocation à permettre le développement conceptuel et méthodologique qui sera mis en œuvre ensuite ailleurs dans le cadre général de la question 3. Ce site-pilote est positionné à l’interface entre le Site-Atelier « Pyrénées » et le Site « Axe Fluvial Garonne » et il permet d’aborder la question de la continuité entre l’amont et l’aval. Ce site sera une vraie plus-value pour les équipes de la ZA qui vont se retrouver en interface disciplinaire et pour l’inter-ZA car aucune ZA n’aborde jusqu’à présent la dynamique temporelle des socio-écosystèmes sur un gradient plaine-piedmont-montagne.

Ce site-pilote comprend, depuis l’amont, les vallées de St Béat et de Luchon, les autres vallées affluentes de la Garonne et s’étend, vers l’aval, jusqu’à St Gaudens, en suivant l’axe du fleuve Garonne.

L’ensemble des approches développées sur ce site-pilote ont vocation à être transférées vers d’autres sites de la ZA PYGAR mais également à faire l’objet d’échanges et collaborations au sein du réseau des Zones Ateliers et à l’échelle transfrontalière avec les équipes espagnoles avec, comme pierre angulaire, les sciences de la société (histoire, archéologie, géographie…) qui pourront alimenter et/ou questionner les sciences naturelles (écologie, agronomie …) et les sciences de la Terre (géologie, géomorphologie…).

Ces sites sont nombreux et on n’en fera pas ici un inventaire exhaustif. On peut distinguer les sites bénéficiant d’un suivi pluriannuel (plateau de Beille, Davantaygue, Garrotxes, Baget à Moulis, Garrotxes, Glaciers pyrénéens – en rouge sur la carte), inscrits ou non dans le Parc National des Pyrénées ou dans des Parc Naturels Régionaux et ceux faisant l’objet d’initiatives scientifiques émergentes (Sapinière du Volvestre). Il sera impératif de s’assurer d’une bonne coordination avec les sites OHM du Haut-Vicdessos et de la Haute vallée des Gaves (InEE – en jaune)

Des sites locaux (versant, plateau, vallée, bassin versant)

Ces sites sont nombreux et on n’en fera pas ici un inventaire exhaustif. On peut distinguer les sites bénéficiant d’un suivi pluriannuel (plateau de Beille, Davantaygue, Garrotxes, Baget à Moulis, Garrotxes, Glaciers pyrénéens – en rouge sur la carte), inscrits ou non dans le Parc National des Pyrénées ou dans des Parc Naturels Régionaux et ceux faisant l’objet d’initiatives scientifiques émergentes (Sapinière du Volvestre). Il sera impératif de s’assurer d’une bonne coordination avec les sites OHM du Haut-Vicdessos et de la Haute vallée des Gaves (InEE – en jaune).

Des dispositifs ponctuels

Il s’agit des dispositifs de mesures, et/ou points de prélèvements, constitués ou non en réseaux (labellisés) (Figure 15). On citera par exemple : le réseau de lacs SENTINEL Nord-pyrénéens, le réseau de Tourbières du SNO Tourbière (Bernadouze, Col d’Ech, Pé d’Estarres, etc.), le bassin versant karstique du Baget du SOERE-RBV et du SNO-Karst, les sites archéologiques (Gorges de la Save, Aulus-les-Bains, Arudy, etc.) et paléo-environnementaux au sens large (Grotte du Mas d’Azil), le réseau de suivi piézométrique du BRGM.

Figure 2. Positionnement géographique au sein du site-atelier PYR, des différentes zones d’étude de la ZA en rouge, ainsi que des dispositifs déjà labellisés (OHM Pyrénées Haut-Vicdessos) en jaune